Nathalie Pignard-Cheynel

Marco Vencato

Gespräch

Interview aussi disponible en français

Die Förderung wird schrittweise ausgebaut und erfolgt in unterschiedlichen Formen: von der Finanzierung redaktioneller Inhalte über die Ausbildung von Journalistinnen und Journalisten, der Sensibilisierung und Stärkung der Informationskompetenz in Schulen bis hin zu gezielten Medienübernahmen. Innerhalb der Fondation Leenaards ist das Engagement für qualitativ hochstehende Informationen, die für die demokratische Meinungsbildung zentral sind, Teil des neuen Programms «Medien und Demokratie». Neben der Fondation Aventinus, die die Vielfalt und Unabhängigkeit der Westschweizer Medien fördert, unterstützt die Fondation Leenaards den Schweizer Presserat sowie JournaFONDS, der Recherchen zu gesellschaftlich relevanten Themen fördert. Ausserdem beteiligt sie sich am Aufbau des Innovationsfonds für multimedialen Journalismus in der Westschweiz, einer Initiative der in Basel ansässigen Gebert Rüf Stiftung.

Ist das Engagement von Stiftungen ein nachhaltiger und wünschenswerter Weg, um Medien und den Zugang zu verlässlichen Informationen langfristig zu sichern? Welche Chancen, aber auch welche Risiken und Grenzen sind damit verbunden? Um diese Fragen zu beleuchten, haben wir zwei ausgewiesene Fachpersonen zum Gespräch eingeladen: Nathalie Pignard-Cheynel, ordentliche Professorin an der Académie du journalisme et des médias (AJM) der Universität Neuenburg, und Marco Vencato, stellvertetender Direktor der Gebert Rüf Stiftung.

Das Geschäftsmodell der Medien steht durch technologische Umwälzungen und veränderte Nutzergewohnheiten zunehmend unter Druck. Bezahlinhalte erreichen insbesondere jüngere Zielgruppen nur noch schwer, während sich Werbeeinnahmen und Inserate in die digitalen Kanäle verlagern und sich dort stark fragmentieren. Trotz technischer Möglichkeiten zur Recherche und Verbreitung von Informationen bleibt qualitativ hochwertiger Journalismus kostspielig. Die Medienbranche durchlebt eine anhaltende Strukturkrise, geprägt von Massenentlassungen, betrieblichen Umbrüchen und einer fortschreitenden Marktkonzentration – ein Trend, der sich in der Schweiz besonders deutlich zeigt.

Historisch gesehen verfügte die Schweiz lange Zeit über eine der höchsten Zeitungsdichten weltweit – gemessen an der Bevölkerung. In einem direktdemokratischen System ist eine vielfältige Medienlandschaft von zentraler Bedeutung für die Meinungsbildung und die politische Teilhabe der Bürgerinnen und Bürger. 2006 zählte das Land noch knapp 44 Medientitel pro Million Einwohner, was nicht zuletzt auf die Sprachenvielfalt und die starke regionale Verankerung zurückzuführen ist. Diese Zahl hat sich innerhalb von 15 Jahren halbiert – Tendenz weiter rückläufig.

Gemeinnütziges Engagement zugunsten der Medien hat in Europa eine lange Tradition. In der Schweiz hingegen entwickelt sich dieses Fördermodell seit etwa zwei Jahrzehnten – vor allem durch gezielte Einzelinitiativen. Ein bedeutender Meilenstein wurde im Jahr 2020 gesetzt: Erstmals übernahm eine gemeinnützige Stiftung ein Schweizer Medienhaus. Die Stiftung Aventinus – getragen von einem Konsortium bestehend aus der Hans Wilsdorf Stiftung, der Jan Michalski Stiftung für Schrift und Literatur sowie der Fondation Leenaards – erwarb die Tageszeitung Le Temps vom Verlag Ringier Axel Springer.

Eine Expertin, die trotz des schwächelnden aktuellen Modells an die Zukunft des Journalismus glaubt und selbst in der gemeinnützigen Medienförderung aktiv ist, sowie ein Akteur der philanthropischen Medienfinanzierung geben einen Überblick über die zahlreichen Herausforderungen, die mit dieser Form der Unterstützung verbunden sind.

Gabriel Sigrist

Die finanzielle Unterstützung von Medien durch gemeinnützige Stiftungen hat in den letzten Jahren in der Schweiz stetig zugenommen. Welche Absichten verfolgen diese Stiftungen und in welcher Form wird diese Unterstützung geleistet?

Marco Vencato

Wenn ich die Gebert Rüf Stiftung als Beispiel anführen darf: Wir haben bereits vor 15 Jahren mit der Finanzierung einer Doppelseite zum Thema Wissenschaft in der Gratiszeitung 20 Minuten begonnen. Damals wurden wir dafür kritisiert, einen finanzkräftigen Verlag zu unterstützen, der diese Unterstützung nicht brauchte (Tamedia, Anm. d. Red.)! Unser Auftrag ist jedoch derselbe geblieben: Wir bieten allen Medien – egal wie gross sie sind oder wem sie gehören – eine temporäre Innovationshilfe an, um neue mediale Ansätze zu fördern und Themen zu behandeln, die uns wichtig erscheinen. Ziel ist es, dass die Medien das entstandene Know-how anschliessend selbst nutzen. Weitere Initiativen unserer Stiftung sind die «Bootcamp-Woche», eine jährliche Weiterbildung für Journalistinnen und Journalisten, die in den USA stattfindet, oder die «Medienwoche» (Zürcher Medienwoche) an Schulen. Die Förderstrategie der Stiftungen basiert somit auf drei Pfeilern: der Förderung von Innovation in den Medien, der Weiterbildung von Journalistinnen und Journalisten und der Förderung der Medienkompetenz. Gemeinsam mit anderen gemeinnützigen Stiftungen, die in diesem Bereich tätig sind, leisten wir so einen Beitrag zur Diversifizierung der Medienlandschaft und damit zur Erhaltung eines Gemeinguts, das für eine funktionierende Demokratie unerlässlich ist.

Nathalie Pignard-Cheynel

In der Geschichte der Medien wurde Information selten nur von den Leserinnen und Lesern finanziert. Vielmehr gab es immer andere Einnahmequellen wie Werbung, Sponsoring und teilweise öffentliche Gelder. In neuerer Zeit sind auch Stiftungen hinzugekommen. Private Medien versuchen, weitere neue Einnahmequellen zu erschliessen, wie die Organisation von Events (Konferenzen usw.). Gemeinnützige Förderung wird andere Finanzierungsquellen nicht ersetzen, sondern ergänzen.

Manchmal unterstützen Stiftungen Medieninitiativen – beispielsweise Rechercheprojekte – von grossen, finanzkräftigen Redaktionen. Die Unterstützung von Tamedia, einem börsenkotierten Verlag, oder der SRG, einer öffentlich-rechtlichen Institution mit einem Budget von 1,5 Milliarden Franken, durch eine gemeinnützige Stiftung erscheint manchen als unangemessen. Wie lautet Ihre Antwort auf diese Kritik?

M. V.

Dieser Vorwurf kommt meistens direkt von Journalistinnen und Journalisten und nicht von der Öffentlichkeit. Wir von der Gebert Rüf Stiftung wollen ins Rampenlicht stellen, was uns für die Schweiz wichtig erscheint: Innovation, Wissenschaft und Technologie. Mit unserer Unterstützung wollen wir einem Verlag zeigen, dass diese Themen mit einer passenden Verbreitungsstrategie für die Leserschaft sehr interessant sein können. Ziel ist es anschliessend, ihn zu motivieren, diese Formate und Themen ohne unsere Hilfe weiterzuentwickeln. Wir sehen die Rolle der Stiftungen also als Übergangslösung, um die Medien bei der Bewältigung der Strukturkrise zu unterstützen. Mit unserer Finanzierung wollen wir sie motivieren, neue Themen, Formate oder gar Geschäftsmodelle auszuprobieren. Die Verlage brauchen unsere Unterstützung, da ihnen für solche Initiativen Zeit und Ressourcen fehlen. Es geht jedoch nicht darum, die Betriebskosten eines Verlags zu subventionieren: Wir investieren vielmehr in die Entwicklung spezifischer redaktioneller Inhalte, neuer technischer Tools oder in die Ausbildung. Dies ist beispielsweise die Aufgabe unseres Innovationsfonds für multimedialen Journalismus, dem sich die Fondation Leenaards kürzlich angeschlossen hat, um ihre Entwicklung in der Westschweiz zu verstärken.

N. P.-C.

Die Notwendigkeit, nicht zu stark von einer einzigen Finanzierungsquelle abhängig zu sein, wird für die Medien immer dringlicher. Was wir brauchen, sind pluralistische Modelle, bei denen die Einnahmen und Finanzierungsformen diversifiziert werden. Dabei sollten Stiftungen einbezogen werden, aber auch Fördermittel von Bund, Kantonen und sogar Gemeinden. In diesem Zusammenhang ist natürlich auch die Frage der redaktionellen Unabhängigkeit der Medien zentral.

Stiftungen konzentrieren ihre Unterstützung in der Regel auf anspruchsvolle journalistische Beiträge (wissenschaftliche Inhalte, Recherchen). Dabei besteht das Risiko, dass solche Beiträge vorwiegend eine Leserschaft mit hohem soziokulturellem Niveau erreichen, die bereits gut informiert ist. Sollte die gemeinnützige Förderung sich nicht darauf konzentrieren, weniger informierte Bevölkerungsgruppen für die Medien zu gewinnen?

N. P.-C.

Diese Kritik ist immer wieder zu hören, insbesondere in den USA, wo man einigen Stiftungen vorwirft, elitäre Informationen zu fördern und Menschen mit Lesestoff versorgen, die diese zusätzliche Versorgung nicht nötig haben. Natürlich ist die Medienförderung eine Herausforderung. Es ist gut, dass Stiftungen in der Schweiz auch in die Ausbildung investieren – sowohl von Journalistinnen und Journalisten als auch von einer jungen Zielgruppe, durch Initiativen wie die «Zürcher Medienwoche» oder «UseTheNews». Qualitätsjournalismus muss in Bezug auf die Zielgruppen aufgebaut werden, weshalb ich lieber von «Informationsrelevanz» als von «Qualitätsjournalismus» spreche. Mir scheint es wichtig, ja unerlässlich, dass von Stiftungen finanzierte Medienprojekte möglichst vielen Menschen kostenlos zur Verfügung gestellt werden.

© Til Bürgy

M. V.

Alle von uns finanzierten Initiativen, auch wenn es sich um Initiativen für ein Bezahlmedium handelt, werden danach kostenlos online zur Verfügung gestellt. Wir unterstützen sehr oft Projekte zur wissenschaftlichen Popularisierung, die sich an die breite Öffentlichkeit richten. Die Doppelseite «Wissen » für 20 Minuten ist dafür ein gutes Beispiel. Wir haben die Lancierung finanziert, und die Redaktion entschied sich dann, diese Rubrik, die für 20 Minuten neu war, weiterzuführen. Kürzlich haben wir das Projekt der Wissenschaftsjournalistin Yvonne Vahlensieck unterstützt, deren digitale Scrollstory rund um solares Geoengineering auf dem News-Portal Watson innerhalb einer Woche über 15 000 Besuche (von durchschnittlich 4,5 Minuten Dauer) generierte. Diese Zusammenarbeit zwischen Journalismus, Grafikdesign und digitaler Entwicklung, die wir mit unserem Innovationsfonds für multimedialen Journalismus fördern, zeigt, dass man mit innovativen Formaten junge Menschen für komplexe Themen begeistern kann.

Was halten Sie vor diesem Hintergrund von der Übernahme des Bezahlmediums Le Temps durch die Fondation Aventinus? Die Inhalte von Le Temps richten sich eher an ein bereits gut informiertes, kaufkräftiges Publikum.

M. V.

Dabei geht es weniger um eine punktuelle Medienförderung, wie sie die Gebert Rüf Stiftung praktiziert, als vielmehr um die Sicherstellung der Medienvielfalt. In der Westschweiz herrscht ein viel stärkeres Bewusstsein für die gesellschaftliche Relevanz journalistisch validierter Informationen – insbesondere von Regionalnachrichten –, das in der Deutschschweiz so nicht oder noch nicht existiert. Alle Akteure, ob privat oder öffentlich, ob kantonal oder sogar kommunal, wollen die Medienlandschaft, die als Gemeingut betrachtet wird, retten. Meines Erachtens fügt sich die Übernahme von Le Temps durch Aventinus in diese zivilgesellschaftliche Vision der Bewahrung eines für die Demokratie wichtigen Gutes ein.

Nächstes Jahr stimmen die Schweizerinnen und Schweizer über die Initiative ab, die eine Senkung der Abgabe für die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft SRG fordert («200 Franken sind genug»). Wird die Rolle der Stiftungen gestärkt, wenn diese Initiative vom Volk angenommen wird?

M. V.

Selbst wenn sich alle Stiftungen zusammenschliessen, sind sie in der Medienlandschaft nach wie vor ein Leichtgewicht. Sie werden niemals öffentliche Gelder ersetzen können und haben auch nicht die Absicht, dies zu tun. Um hochwertige Informationen zu fördern, könnten jedoch langfristige öffentlich-gemeinnützige Partnerschaften in Betracht gezogen werden. Die Stiftungen dürften künftig stärker gefordert sein, da es für die Branche immer schwieriger wird, sich zu finanzieren – sei es mittels der Abgabe, die Gegenstand einer Volksabstimmung ist, oder mittels Einnahmen aus Inseraten und Leserschaft.

Soll die Finanzierung der Medien in der Schweiz durch Stiftungen verstärkt werden?

N. P.-C.

Auf jeden Fall. Denn auch wenn man in der Schweiz nicht von einer «Informationswüste» sprechen kann, ist dennoch die Tendenz erkennbar, dass die Vielfalt abnimmt, insbesondere in Bezug auf regionale oder sogar mikrolokale Medien, welche die Regionen lebendig halten. Innovation in den Medien ist nicht nur eine Frage von «Formaten» und Technologie, sondern auch von Geschäftsmodellen. Und ich sehe auch hier eine bedeutende Rolle für Stiftungen, indem sie Experimente unterstützen und neue Initiativen lancieren mit dem Ziel, tragfähige Geschäftsmodelle für lokale Medien zu entwickeln. Das ist auch eines der Ziele des Media Forward Fund, der neue gemeinnützige Finanzierungsmöglichkeiten für den Journalismus in Deutschland, Österreich und der Schweiz bündelt. Es geht darum, eine Form der «Open Innovation» zu entwickeln, die innerhalb eines Mediums in einem bestimmten Rahmen entsteht und von der dann alle anderen profitieren können. Ich gehe grundsätzlich davon aus, dass die Medien – auch wenn sie miteinander in Wettbewerb stehen – künftig enger zusammenarbeiten werden. In der Westschweiz setzt sich die Initiative IMI (Initiative pour l’innovation dans les médias) genau für diesen Wissensaustausch ein. Zudem will sie die Medien dazu ermutigen, vermehrt mit der akademischen Welt zusammenzuarbeiten.

Das grosse Misstrauen gegenüber den Medien hat zugenommen, insbesondere durch die sogenannten «Filterblasen» in den sozialen Medien. Es ist ausserdem eine Polarisierung der Zielgruppen festzustellen. Sie können Meinungen, die ihren eigenen Ansichten widersprechen, immer weniger akzeptieren. Wie können wir dieser Entwicklung sowie diesem Verhältnis zur Welt und zur Wahrheit entgegenwirken?

N. P.-C.

Misstrauen gab es schon immer. Früher gab es jedoch kaum Alternativen, da die Auswahl an Informationsquellen begrenzt war. Die Medien wurden also immer wieder kritisiert, aber weiterhin konsumiert. Mit der zunehmenden Digitalisierung nahm dieses Phänomen jedoch zu, und die Zielgruppen begannen, sich auf die neu verfügbaren Quellen (soziale Netzwerke, Influencer usw.) zu verlagern. Eine der grossen Herausforderungen unserer Zeit ist die Weiterentwicklung der Informationskultur. In diesem Sinne leisten Initiativen wie «UseTheNews» in Deutschland und zunehmend auch in der Schweiz hervorragende Arbeit. Es ist von entscheidender Bedeutung, jungen Menschen beizubringen, wie sie Informationen in den sozialen Netzwerken auf ihre Quellen prüfen und wie sie eine kritische Einstellung sowie einen Sinn für Diskussionen entwickeln können. Um dies zu erreichen, müssen wir ihnen Orientierung im Informationsdschungel bieten, ohne ihre eigenen Praktiken zu diskreditieren. Wir können ihnen nicht sagen, sie sollen sich nicht auf Instagram informieren, sonst verlieren wir sie mit Sicherheit. Es ist eine gute Initiative, wenn Journalistinnen und Journalisten in Schulklassen über ihre Arbeit berichten. Das kostet die Redaktionen jedoch viel Geld, und darum ist die Unterstützung durch Stiftungen entscheidend, um den Mehrwert eines Mediums und die Arbeit von Journalistinnen und Journalisten zu erklären und den Blick dafür zu schärfen. Und das betrifft nicht nur junge Menschen, sondern im Gegenteil Menschen jeden Alters. Das Misstrauen gegenüber den Medien wird teilweise durch Unkenntnis genährt. Die Öffentlichkeit weiss nicht, wie Informationen produziert werden, und ist sich nicht bewusst, dass es sich dabei um das Ergebnis einer Diskussion in einer Redaktionskonferenz handelt, dass es gegensätzliche Meinungen gibt und dass tagtäglich Entscheidungen getroffen werden. In den ersten Monaten der Corona-Krise hat sich jedoch gezeigt, dass sich die Öffentlichkeit in Krisenzeiten massiv den «klassischen» Medien zuwendet. Sie vertraut in sensiblen Themenbereichen auf vertraute Marken, um verlässliche Informationen zu finden.

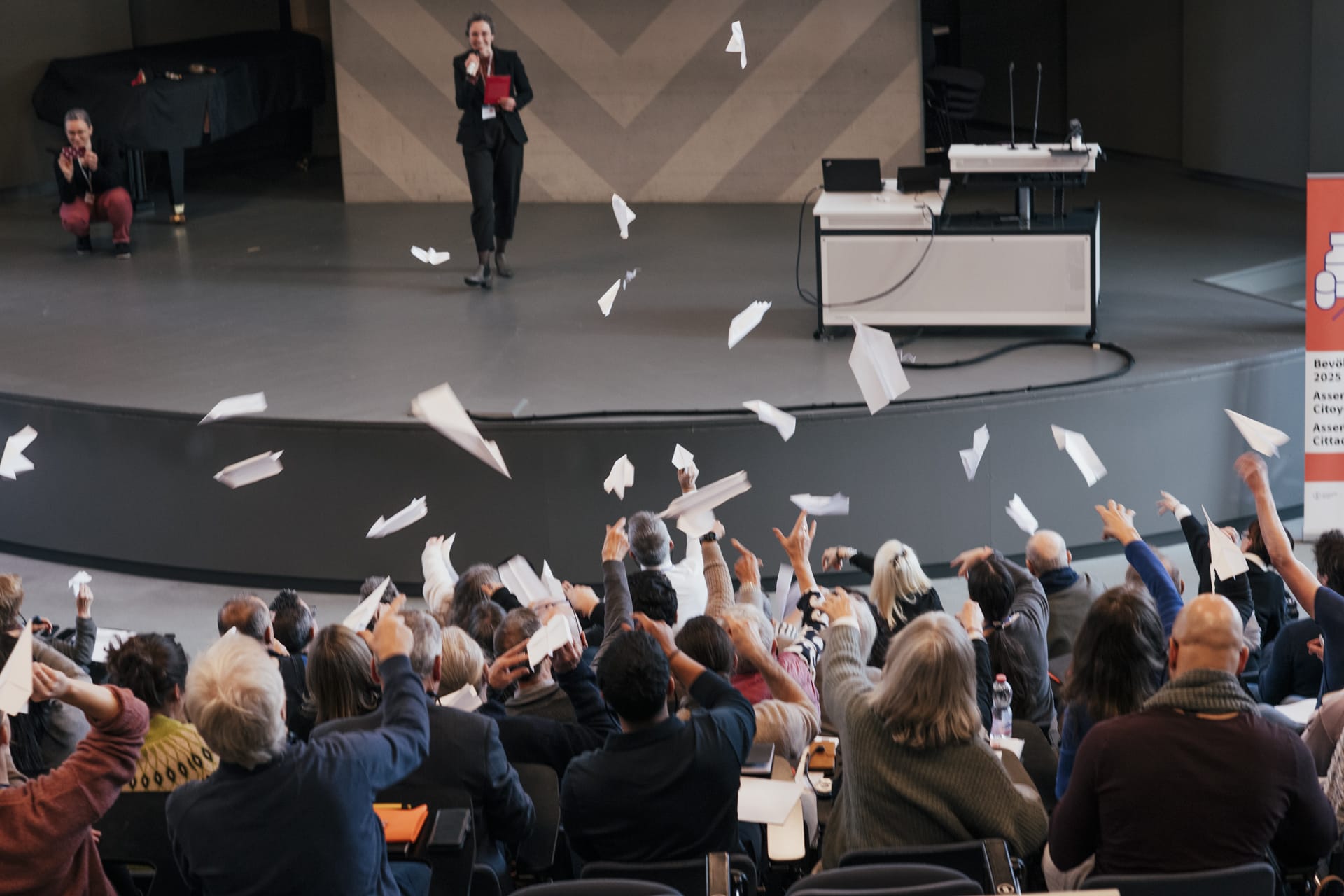

M. V.

Das ist der Sinn unseres Engagements im Rahmen der «Medienwoche», die wir in Zürich und Bern durchführen. Dabei berichten Journalistinnen und Journalisten aller grossen Medien über ihre Arbeit in den Schulen und begleiten Schülerinnen und Schüler bei der Produktion journalistischer Inhalte. Den Jugendlichen wird gezeigt, wie man ein Interview vorbereitet, wie man eine Information prüft und was alles zum Beruf gehört. Die «Zürcher Medienwoche» fungiert zudem als Weiterbildung für Journalistinnen und Journalisten, die so das junge Zielpublikum, seine Interessen und Wünsche besser kennenlernen.

Wird die Weiterentwicklung der künstlichen Intelligenz den Medien zugutekommen oder die Informationskrise verschlimmern?

N. P.-C.

Beides. Natürlich erleichtert KI den Journalistinnen und Journalisten die Arbeit und eröffnet unglaubliche Möglichkeiten, vor allem bei der Verarbeitung riesiger Datenmengen. Es besteht aber auch die Gefahr, dass KI die Medien dazu verleitet, Quantität zu bevorzugen. Dadurch könnte ein bereits gesättigtes und zersplittertes Publikum noch weiter verwässert werden. Diese Technologie darf die Verlage nicht davon abhalten, ihre Stärke auszuspielen: die Sammlung von Informationen vor Ort und die Produktion von hochwertigen Inhalten. Die Erfahrung zeigt, dass weniger mehr sein kann, wenn man es auf andere Weise produziert, und dass sich damit durchaus ein grösseres Publikum erreichen lässt. Es wird sich aber zwangsläufig immer stärker die Frage stellen, wie KI-Antworten gesteuert und manipuliert werden. Sie stellt sich übrigens bereits jetzt, da in jüngster Zeit russische Desinformationskampagnen über westliche Chatbots beobachtet wurden. Das Überprüfen von Quellen und Informationen wird dadurch umso wichtiger.

Hochwertige Informationen: ein Gemeingut, das es zu Bewahren Gilt

Jean-Jacques Roth

Journalist, Vizepräsident der Fondation Leenaards

Vor diesem Hintergrund haben wir drei Handlungsfelder definiert: die Produktion hochwertiger Inhalte unter Einhaltung ethischer Standards, die Stärkung regionaler und lokaler Medien in der Westschweiz sowie die Bekämpfung von Desinformationen.

Mit diesen Leitlinien wird das gleiche Ziel verfolgt: die Bewahrung hochwertiger Informationen, diversifiziert und unabhängig von politisch-wirtschaftlichen Einflüssen, als kostbares Gemeingut. Dieser Qualitätsjournalismus muss sich jedoch von den Rahmenbedingungen, Formaten und Geschäftsmodellen lösen, die ihm vor dem digitalen Zeitalter zu seinem Glanz verholfen haben. Ohne die grundlegenden Kriterien zu vernachlässigen, die in der Erklärung der Pflichten und Rechte der Journalisten von 1971 festgeschrieben sind, geht es auch darum, sich auf die Erforschung neuer Formate vorzubereiten und die Erwartungen eines zunehmend vernetzten Publikums zu erfüllen. In den sozialen Medien, die heute von 75 Prozent der Schweizer Bevölkerung täglich genutzt werden, besteht dringender Handlungsbedarf. Dort zerstören «Filterblasen» und das Entfesseln negativer Emotionen den sozialen Zusammenhalt auf alarmierende Weise. Es ist nicht einfach, auf Emotionen mit Abwägung und auf Gefühle mit Fakten zu antworten. Auf dieser Ebene entscheidet sich jedoch der Kampf gegen die durch Algorithmen aufrechterhaltenen Spaltungen. Es gilt, eine Multimedia-Innovation zu fördern, die auf die Codes und Nutzungsgewohnheiten der Plattformen zugeschnitten ist, aber auf fundierten Informationen beruht.

Ebenso ist eine systematische Kostenfreiheit von Inhalten notwendig, indem Finanzierungsquellen diversifiziert werden. Darüber hinaus müssen Content-Erstellerinnen und -Ersteller in Faktencheck und Informationsethik geschult werden, und Medien sollten ermutigt werden, mit speziellen Teams in die Netzwerke zu investieren. All dies sind Möglichkeiten, die es zu erkunden gilt.

Glücklicherweise befassen sich auch andere gemeinnützige Akteurinnen und Akteure mit diesen Themen. So arbeiten wir mit anderen Schweizer Stiftungen zusammen und können Kofinanzierungen einrichten, etwa für den Innovationsfonds für multimedialen Journalismus der Gebert Rüf Stiftung oder für die Unterstützung des Schweizer Presserats zusammen mit den Stiftungen Mercator, Hans Vogt und Volkart. Ein weiteres Beispiel ist die Gründung der Stiftung Aventinus, der Mehrheitsaktionärin der Tageszeitung Le Temps, in Partnerschaft mit den Stiftungen Hans Wilsdorf und Jan Michalski für Schrift und Literatur.

Schliesslich werden diese Bemühungen durch den Beitrag der akademischen Welt verstärkt. Ein Beispiel dafür ist die kürzlich vom Centre en philanthropie der Universität Genf ins Leben gerufene Initiative «Médias et Philanthropie». Wir freuen uns, dieses auf drei Jahre angelegte Programm zu unterstützen. Es wird dazu beitragen, die Begriffe Gemeinwohl und Informationsmedien als Gemeingut besser zu definieren. Zudem wird es darauf abzielen, bestimmte kulturelle, wirtschaftliche und technische Barrieren so weit wie möglich zu beseitigen, damit die Philanthropie neben öffentlichen Hilfen und privaten Investitionen als dritter Pfeiler der Medienförderung Beiträge von strategischer Bedeutung leisten kann.

Der legendäre Journalist der Washington Post, Bob Woodward, sagte einst: «Die Demokratie stirbt im Dunkeln. Wenn Informationen Licht bringen sollen, liegt es an uns allen, sie bekannt zu machen und dafür zu sorgen, dass sie öffentlich zugänglich sind.»

Autres articles de l'édition

Démocratie participative : une solution à la fatigue des systèmes politiques occidentaux ?

Avec Manon Loisel, enseignante à Sciences Po Paris et consultante en politiques publiques, et Nenad Stojanović, professeur à l’Université de Genève et directeur du Centre d’études sur la démocratie d’Aarau

Soutien aux médias : l’engagement philanthropique pour la vitalité démocratique

Avec Nathalie Pignard-Cheynel, professeure ordinaire à l’Académie du journalisme et des médias de l’Université de Neuchâtel, et Marco Vencato, vice-directeur de la Gebert Rüf Stiftung

Interview disponible en allemand

Le théâtre, pour continuer à interroger la complexité du monde

Avec Vincent Baudriller, directeur du Théâtre de Vidy-Lausanne, et Stefan Kaegi, metteur en scène.